【讲座回顾(第11期)】邹振环:《海错图》与中西海洋动物知识的互动

2019年9月27日下午,“一带一路”研究院学术讲座第11期在珠海校区教学楼C301顺利举行。本次讲座的主讲人为复旦大学历史系教授、博士生导师邹振环,主题为“《海错图》与中西海洋动物知识的互动”,由历史学系(珠海)李大海副教授主持。此外,历史学系老师李晓龙、许美祺、张学渝、黄丽君、何沛东等,亦到场聆听学习。

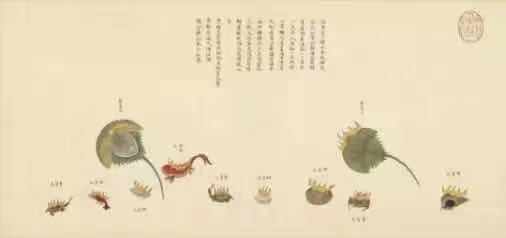

讲座伊始,邹振环教授对《海错图》的背景与基本内容进行了详细的介绍。《海错图》是一部清代前期的用“复合图文”对各种水族与海洋动物进行细致描绘的艺术与知识作品,是中国现存最早的关于海洋生物的博物学画谱。作为一部四册本民间作品,它于雍正四年被副总管太监苏培盛交入清宫造办处,之后深受乾隆皇帝的喜爱,被纳入了《石渠宝笈》。《海错图》图文并茂,不仅绘画精细艳丽,还附有文字对生物产地、习性、外貌特征、烹饪方式、民间故事进行了细致入微的描述,并坚持以四句“诗赞”作结。邹教授注意到,由于近海航行、海路陆路交替的缘故,陆上与海上动物的习性外貌常常被混为一体,这体现了当时人们的生活方式和思维习惯。

第二部分,邹振环教授依靠对《海错图》序、跋以及正文部分的考证,为我们介绍了《海错图》的作者——聂璜。与传统的文人画师不同,聂璜虽擅长工笔画,但他绘画的对象却是海洋生物。聂璜在17世纪后半叶曾云游贵州、湖北等内陆地区,并在南部海滨地区进行了长时间的考察。在绘写《海错图》的过程中,他还相当重视阅读动植物文献,注重实地访谈、口碑文献。结合现有文献,邹教授特别指出,聂璜绘图并没有进献谋名的功利之心,全然出自对海洋动物的兴趣,这是难能可贵的。

《海错图》不仅引用了许多本土文献,也十分关注海外学者的汉文著述。在第三部分,邹振环教授重点围绕《西方答问》、《西洋怪鱼图》等汉文西书进行比对究。《西方答问》是意大利籍传教士艾儒略撰写的一部涉及西方社会生活与观念的读物,从《海错图》的“井鱼”描述中可以发现,聂璜很明显引用了《西方答问》对“海奇”的介绍。另一本《西洋怪鱼图》图册虽现已亡佚,但从留存至今的一本名为《海怪图记》的画本中似乎可以发现其与《海错图》之间的一定联系。

第四部分,邹振环教授重点以《海错图》的“人鱼”为例,寻找中西方的差异与联系。《海错图》第一册的“人鱼”部分一方面继承了中国神话体系的想象并引用了大量民间叙述,另一方面又从艾儒略的《职方外纪》一书中概括了其除去宗教的部分。同时,《海错图》中关于“阴阳亦与男女同”的表述似乎还受到了南怀仁《坤舆全图》的影响。《海错图》留下大航海时代之后中西知识之交流的痕迹,聂璜也试图在海洋动物知识的叙述上,关注中西不同地区之传统下形成的文献,作为中西海洋知识对话的基础。

在讲座的最后一部分,邹振环教授进一步阐发,将中西鱼类绘画进行了比较与互鉴。受到长期的近海航行影响,中国古代对鱼类的了解主要停留在小型海洋动物,《本草纲目》等书籍的总结与归类也常常混杂了很多神话传说。近代中国的大型鱼类知识,大多是由西方传教士介绍过来的。比较中西鱼类绘画可以发现,西方的特点是:注重客观描写,将鱼作为人的猎物,将鱼描述为袭击人类的凶暴怪物;而中国的特点则是:充满灵动感,将鱼视为图腾,以及可以凝想、认同自然生命的象征。回到《海错图》,邹振环教授认为,其无法被完全归入任何一个中国绘画传统,它的表现更接近西方那种采取观望、勘察、分类、客观记录和比较分析的态度。

在讲座的讨论环节中,老师同学们就《海错图》的流传过程;传教士对知识的引入;中外海洋思想等问题与邹振环教授展开了进一步探讨。最后,李大海副教授进行了简要而精辟的总结回顾,整场讲座在热烈的掌声中结束。

转自中山大学珠海历史学系公众号