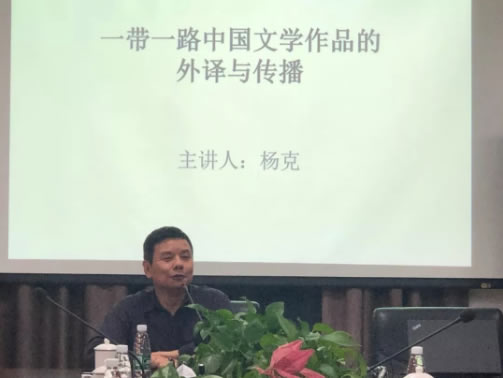

【讲座回顾】第3期:一带一路中国文学作品的外译与传播

2019年4月18日晚七点,“一带一路”研究院本学期第3次学术讲座在珠海校区滨海红楼13号106会议室顺利举行。本期学术讲座主讲人为中国作家协会主席团委员,广东省作家协会副主席杨克老师,主题为“一带一路中国文学作品的外译与传播”。陈建洪院长主持本次活动并做了总结评论。中山医学院外事工作室主任覃胜勇副教授也参加了讲座。

讲座伊始,杨老师首先提出了中国自西学东渐以来引入了大量的西方文学作品,但传播出去的中国文学作品却少之又少。然后结合自己在文学翻译过程和对外交流过程中的亲身经历和体会,以周庆荣、哈金等优秀作家的实例为引,具体阐述了20世纪80年代至今,外国作品传入中国、中国作品传至国外的状况。从总体看,外国传入中国的文学作品虽多,但其中的西方现代文学作品数量却很少,中国在80年代以后才开始大量引入西方现代文学作品;而中国传至国外的文学作品数量一直很少,近些年来数量虽然有所提高,但与外国传入中国的文学作品相比,仍处于不对称的弱势地位。

杨老师认为这般情况出现的原因有三:

一是语言问题。20世纪80年代,在国内大环境的影响下,大多数作家和学者的英文水平停留在书面上,在口语上略有不足,这就意味着在出国交流时无法和他国作家进行有效沟通。相对应的,汉语在国外的传播有限,且汉字难度大,语调、笔画多,导致汉学家极少,这也就意味着可以准确翻译出中国文学作品的人不多。

二是经济问题。中国自改革开放之后,总体经济情况才有所复苏。中国作家的经济情况导致出国交流的难度大,无法支持在交通、住宿、餐饮等诸多方面的开销。另外,由于西方经济实力彼时远超中国,欧洲中心论盛行,诺贝尔文学奖由欧洲几国评选,评选者会将目光更多着眼于欧美日等地区。在中国国力日益上升的当今,中国的文学作品也得到了他国更多的关注。

三是中西差异问题。外国对于中国文学作品的翻译呈两极分化状态,一极是由翻译国的汉学者进行仔细对比翻译,这些汉学者态度认真严谨,会在词语间反复斟酌,这就导致翻译周期拉长,另一极是由翻译国的华人进行翻译,这类翻译会导致译本粗糙,无法反映出原作的真实水平。而且,由于中国语言的特点,诸如“透彻”、“澄明”等词汇虽然给作者想象的空间,但在翻译时难度较大,译本有极大可能性无法反映出原本的语言艺术。

针对这些情况和原因,杨克老师提出翻译也要具有创造力,最好是以翻译国语言为母语的译者,与以原著国语言为母语的译者通力合作进行翻译,因为翻译需要文化情感和历史背景,在翻译的同时要注重文化的交融,不只是要表达作品本身的意思,更多的是要沟通情感和文化,以更容易地进入外国文学市场。

此外,杨老师还具体讲述了目前中国文学作品在对外传播方面较为热门的是麦家与余华的作品,这类型作家的代表作在国外的热销反映出外国读者对我国作品的关注点集中在中国社会生活,尤其是倾向于关注底层人民的生活。外国读者对我国文学作品的关注和解读不仅仅是从纯文学角度,更多的是关注文字背后的社会文化和背景故事。当西方翻译我国文学作品时,更多的是希望能看到中国文化和中国现实,希望能够从中国文学作品之中看到中国的社会和变迁史,尤其是改革开放题材类型更容易受到主流读者的欢迎。

讲座尾声,陈建洪院长做了总结评论。陈院长首先对杨克老师专程来珠海校区为我们做学术讲座表示感谢。其次,陈院长表示:杨老师根据自己的作品创作经验以及时代变迁的经历向我们讲述了我国文学作品外译传播过程中所面临的问题以及发展现状。中国文学作品的对外传播,除了需要作者和译者的互动联合,也需要强大国家实力作为支撑和后盾,而我国在一带一路的建设上同样也需要借用中国文学的软实力影响,来建立良好的对外形象。